ईब आल्ले ऊ

ये क्या है “ईब आल्ले ऊ” ? दर'असल ये हिन्दी फ़िल्म का नाम है जो 2019 में प्रदर्शित हुई थी। जितना अजीब ये नाम है उतनी ही कमाल की फ़िल्म भी है। यह नाम एक ध्वनि-अनुकरणीय यानि कि “अनॉमटोपिक”(onomatopoeic) नाम है। ये अजीबोग़रीब आवाज़ें निकाली जाती हैं लुटियंस दिल्ली के इलाके में बंदर भगाने वालों के द्वारा । और यही इस फ़िल्म की विषय-वस्तु है।

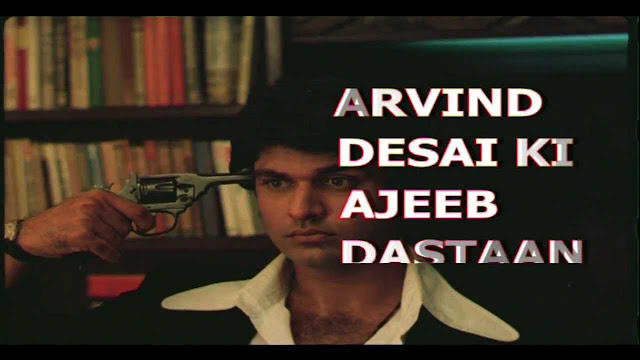

प्रतीक वत्स द्वारा निर्देशित पहली फीचर फ़िल्म जिसकी कहानी और पटकथा प्रतीक और शुभम ने लिखी है। एक साक्षात्कार के अनुसार, प्रतीक ने दिल्ली के किसी बंदर भगाने वाले की मौत की ख़बर अखबार में पढ़ी तब उन्हे इस विषय पर कहानी कहने और फ़िल्म बनाने का विचार सूझा था। मुख्य भूमिका में हैं शार्दूल भारद्वाज । उनके अलावा नूतन सिंह, शशि भूषण, महेंदर नाथ और नैना सरीन। आप सोच रहे होंगे कि इनमें से किसी का नाम कभी नहीं सुना। लेकिन शायद यही बात इस फ़िल्म को और भी बेहतरीन बनाती है। एक और विशेष बात यह है कि इस फ़िल्म में महेंदर का क़िरदार निभा रहे महेंदर नाथ खुद एक बंदर भगाने वाले का काम करते हैं।

मूलतः ये कहानी है एक गाँव से काम की तलाश में आए अंजनी के जीवन-संघर्ष के विषय में। जिस तरह रोज़ काम और संसाधनों के अभाव में लाखों लोग महानगरों में जीवन यापन के उम्मीद लेकर आते हैं, उसी प्रकार अंजनी भी दिल्ली आ जाता है। अंजनी अपनी बहन और बहनोई के घर आकर रहता है। जैसे तैसे सिफारिश और जी-हज़ूरी करके उसे बंदर भगाने का काम मिलता है। अंजनी अपने साथी महेंदर से ये अजीब आवाज़ें सीखने की कोशिश करता है। आवाज़ निकालने में असफल होने पर वो कई नए-नए तरीके से अपना काम करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार किसी न किसी कारण उसे निराशा हाथ लगती है। उसके हर प्रयास को विफल किया जाता है और सिखाया जाता है कि बस "ईब अल्ले ऊ" की आवाज़ों के अलावा उसे और कोई तरीका इस्तेमाल करके बंदर भगाने की आज़ादी नहीं है। वहीं उसके जीजा जो एक सिक्युरिटी गार्ड का काम करते हैं, उन्हे काम पर बंदूक रखना अनिवार्य कर दिया जाता है। एक बंदूक को साथ में रखना इन सीधे-साधे लोगों को बहुत अटपटा महसूस होता है और उनके जीवन में हलचल मच जाती है। अपने जीवन में आने वाली इन छोटी छोटी परेशानियों से समाज के छोटे-छोटे लोग किस तरह जूझते हैं, आप इस फ़िल्म में बारीकी और विस्तार से देख सकते हैं।

इतनी हृदय-विदारक कहानी की हर क्षण फ़िल्म आपको बांधे रखती है। इतना प्रभावशाली अभिनय कि आप बस पात्रों के जीवन को जीने लग जाते हैं। हंसने और रोने की भावनाएँ साथ-साथ जन्म लेती हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में अप्रवासी मज़दूर के जीवन में कैसे उतार चड़ाव आते हैं वो बड़ी ही सजगता के साथ हम देख सकते हैं। सई परांजपे की “दिशा” में जैसा अप्रवासी मज़दूर का जीवन दिखाया गया था, अजीब बात है कि 30 साल के बाद भी ये जीवन वैसा ही है। समाज के निचले तबक़े के बारे में या तो हम कभी सोचते नहीं हैं, या फिर अगर सोचते हैं तो बस उनकी आर्थिक स्तिथि ही हमारे ध्यान का केंद्र होता है। लेकिन और भी कई चुनौतियाँ उनके जीवन में आती हैं, उन पर भी कभी कभी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

वैसे ग़रीबी को भी कई बार ड्रॉइंग रूम की सजावट बना दिया जाता है। सिर्फ़ ग़रीबी और ग़रीबों की ज़िंदगी और उनकी छोटी-छोटी हार जीत दिखाकर, लोगों में क्षणिक संवेदनाएँ जगाकर महफ़िल लूट लेने के तो हमने कई उदाहरण देखे हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो इस फ़िल्म को इन सबसे अलग बनाता है? ज्ञानियों की माने तो कहानी का परिपेक्ष्य उसे महान नहीं बनाते। बल्कि उसके पात्रों द्वारा झेली गई नैतिक दुविधाएँ और वो उन दुविधायों से जूझकर कैसे अपना रास्ता तलाशते हैं, ये बातें उसे महान बनाती हैं।

इस कहानी में सिर्फ़ बंदर भगाना और ग़रीबी भगाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि अंजनी का इस भीड़ के समंदर में अपनी ज़मीन तलाश करना और उसके लिए प्रयास करना और अक्सर उसकी नैतिकता का समाज की नैतिकता से टकराव उल्लेखनीय है। और यही टकराव हमें इन पात्रों के साथ जोड़े रखता है। इसीलिए हम इनके साथ हँसते-रोते हैं।

कला के संदर्भ में भी ये फ़िल्म बहुत उल्लेखनीय है। क्या लुटियंस दिल्ली और रायसेना हिल्स के इलाके में बसे सरकारी और प्रशासनिक संस्थानों में बसे बंदर और उनको भगाने में असफल आम आदमी को प्रतीक किसी ‘प्रतीक’ के रूप में दिखा रहे थे? देखते वक़्त आपको शायद ऐसा प्रतीत हो या ना हो। ये बात दर्शक की कल्पना पर छोड़ दी गई है। क्या बंदूक हाथ में नहीं लेने पर नौकरी से हाथ धो बैठने की धमकी भी कोई प्रतीक है? पता नहीं! कहानी में इतनी तहें हैं कि आप चाहें तो अपने मायने आप ढूंढ सकते हैं। एक बंदर के मर जाने पर सबको लतेड़ना और नौकरी खो बैठने के खतरे का अंदेशा , वहीं दूसरी ओर एक इंसान के मर जाने पर कोई बवाल नहीं। ये सब अपने आप में बड़ी बड़ी उपमाएँ हैं अगर आप उनके अर्थ ढूँढना चाहें तो।

एक दृश्य में अंजनी की बहन अपना हाथ मेले में बैठे किसी ज्योतिषी को दिखा रही होती है। तब ज्योतिषी कहता है , ''बोले बिहँसि महेस तब , ज्ञानी मूढ़ न कोय ।जेहिं जस रघुपति करहिं जब ,सो तस तेहिं छन होय।। '' । ईस पर अंजनी की बहन कहती है, "अगर भगवान कह रहा है कि करते रहो पूजा तब अच्छे दिन आएँगे तो कब और कैसे आएँगे? हमारे तो आ ही नहीं रहे हैं !"

इसी प्रकार एक दृश्य में जब अंजनी घर के बाहर बंदूक लेकर बैठा रहता है, तो उसकी पड़ोसी दोस्त पूछती है कि "बंदर भाग रहे हैं?"। अंजनी कहता है "हाँ", तो पूछती है "इससे (बंदूक से) भगा रहे हो?", तो अंजनी कहता है कि "नहीं! इससे (दिमाग कि तरफ़ इशारा करके)" । ऐसे छोटे छोटे अनेक दृश्य हैं जो बिल्कुल दैनिक जीवन से ही निकाले हुए हैं और उसी तरह से फिल्माए भी गए हैं लेकिन स्वतः ही गहरी छाप छोड़ जाते हैं।

अगर आप इन रूपकों के बारे में ना भी सोचें तो भी एक सीधे-साधे गाँव के व्यक्ति का शहर आना और इस “बनाना रिपब्लिक” में बंदर भगाने का काम सीख कर अपने आपको लंगूर होने से बचाने की जद्दोजहद अपने आप में दर्शनीय और सराहनीय है। तंत्र और शहर की जटिलता किस तरह एक साफ़ लेकिन चतुर इंसान को अपने जाल में धीरे-धीरे फँसाती है और एक एक करके उसके सारे के सारे उपक्रमों को धराशाई करती है , ये आप बखूबी महसूस कर सकते हैं।

इस कहानी को फ़िल्म का रूप देने के लिए भी फ़िल्मकार ने बेहतरीन दृशयात्मक प्रतीक या ‘मोटीफ’ इस्तेमाल किये हैं। 26 जनवरी की परेड, रामलीला और दशहरे का मेला, हनुमान की मूर्ति और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये छोटी छोटी उपमाएँ इस कहानी को मायने को और गहरा कर देती है और कहानी में कई तहें जोड़ देती है। ये बातें दर्शकों को अपने मूल भाव को चतुराई से समझाने का प्रयास करती है। साथ ही हर दर्शक को अपने अर्थ स्वयं खोजने को आमंत्रित करती हैं।

ऐसा नहीं है कि सारी बातें आपको फ़िल्म में अच्छी लगें। फ़िल्म के कमजोरियाँ भी हैं। शायद सबसे बड़ी कमज़ोरी इस बात में है, कि यथार्थ दिखाने के लिए पात्रों की बातों और आसपास के शोरगुल को बिल्कुल सच्चाई के क़रीब रखा गया है। इसके कारण दर्शकों का ध्यान कहानी के मर्म से भटकने की संभावनाएँ कभी कभी बढ़ जाती हैं। इस कमी के कारण कई बार बहुत ही कमाल के दृश्य भी अपना प्रभाव छोड़ने में असफल हो सकते हैं।

इस फ़िल्म में ऊपरी चुटीलापन और गहरी मार्मिकता दोनों आपको देखने को मिलेगी। शायद मन बीच बीच में आपके अपने जीवन की दुविधाओं के बारे में सोच कर भटक भटक भी जाए। शायद कहानी के उतार-चड़ावों में आप अपने जीवन के अनुभवों से समानांतर बातें भी ढूँढने लगें। किसी फ़िल्म या कहानी देखने/पढ़ने के बाद आप कुछ समय के लिए विचारमग्न रहें, वही तो अपने उद्देश्य में सफल होती है। यही बात इन पंक्तियों के लेखक को इस फ़िल्म को देखकर महसूस हई। फ़िल्म के आखिर में अपना लंगूर का कॉस्टयूम और बंदूक नाटक वाले को बेचकर मेले की भीड़ में खो जाना सारी बात इस बखूबी से कह जाता है, कि लगता है इससे अच्छा अंत इस कहानी का हो ही नहीं सकता था।

आप नेटफलिक्स पर इस फ़िल्म को देख सकते हैं - यहाँ क्लिक कर के

~मनीष कुमार गुप्ता

Comments

Post a Comment