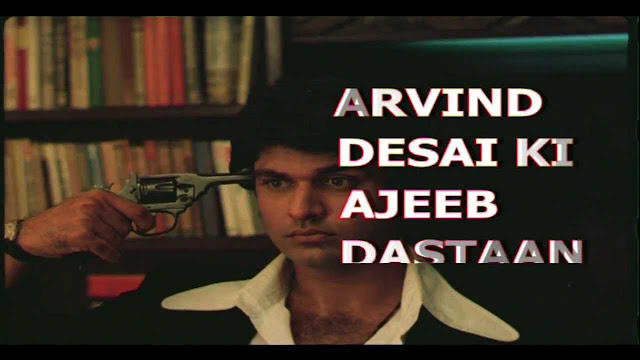

अरविन्द देसाई की अजीब दास्तान

“कमिंग ऑफ़ ऐज” , यानि कि नायक का अपने अंदर की दुविधाओं से बाहर आकर खुद को अपनी चुनौतियों के सामने खड़े करने का सफ़र। दुनियाभर में इस विषय पर तरह-तरह की फ़िल्में बनती रही हैं और बहुत सफल भी हुई हैं। लेकिन सईद अख्तर मिर्ज़ा ने इस तरह की कहानियों का विपरीत पक्ष देखने की कोशिश की और एक “नेवर कमिंग ऑफ़ ऐज” मूवी बनाई - “अरविन्द देसाई की अजीब दास्तान”।

सईद अख्तर मिर्ज़ा, को “मोहन जोशी हाज़िर हो” और “नसीम” के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और उनकी अनेक फ़िल्मों को अक्सर सराहा गया है। “अल्बर्ट पिन्टो को गुस्सा क्यूँ आता है” तो दोबारा इसी नाम से फिर से बन चुकी है। "अरविन्द देसाई..." मिर्ज़ा की पहली फीचर फ़िल्म है जो 1978 में प्रदर्शित हुई थी। फ़िल्म में अरविन्द देसाई की भूमिका में हैं दिलीप धवन। कालांतर में दिलीप धवन ने दूरदर्शन के धारावाहिक “नुक्कड़” में फिर से मिर्ज़ा के साथ काम किया था। इसके अलावा मुख्य भूमिकाओं में - अंजली पैगनकर, श्रीराम लागू, ओम पुरी, रोहिणी हट्टनगड़ी हैं।

फ़िल्म का पहला दृश्य ही आपको बांध लेता है। फ़िल्म शुरू होती है, किसी मजदूरों की बस्ती में काम करते हुए मजदूरों के विहंगम दृश्य के साथ। ये हाथ से कालीन बनाने वाले मज़दूर हैं। कालीन बनने के सारे चरणों से होता हुआ कैमरा दर्शकों को एक पूरे बन चुके कालीन के पास लेकर जाता है। फिर कैमरा कालीन में ज़ूम-इन होता है, और जब ज़ूम-आउट होता है तो वही कालीन एक हस्त-कला के वस्तुओं की दुकान/शो-रूम में टंगा होता है, और एक ग्राहक उसे खरीद रहा होता है। यानि की सृजन से लेकर उपभोग तक का सफ़र एक ही लंबे शॉट में। इस फ़िल्म के सिनेमेटोग्राफ़र वीरेंद्र सैनी ने इस तरह के अनेक सीन्स के माध्यम से कहानी की रग से हमें वाकिफ़ करवाया है।

अरविन्द देसाई का क़िरदार एक ऐसा शख्स है जो एक उच्च वर्गीय परिवार में पला-बढ़ा है, और एक तरफ़ अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन के आराम और दूसरी तरफ़ अपने आस पास के वंचितों के जीवन की परेशानियों को देख-देख कर, अपने आप से जूझ रहा होता है। समाज के अलग-अलग तबकों के बीच के अंतर उसे अक्सर परेशान करते हैं। लेकिन रईसी में पले होने के कारण ऐशोआराम से और व्यासनों से भी जुड़ा हुआ है। आप बड़ी आसानी से अपने आस-पास ऐसे लोग पा सकते हैं। मिर्ज़ा की यह कहानी बड़ा बुनियादी सवाल उठाती है कि , क्या अपने आसपास की विसंगतियों को देख पाना और उसके लिए विचलित होना , आपको अपने सामाजिक दायित्व पूरे करने के लिए काफ़ी है ? अरविन्द देसाई का यही अस्तित्ववादी संकट ही फ़िल्म की आत्मा है।

70 के दशक की मुंबई(बॉम्बे) इस फ़िल्म का एक अहम क़िरदार है। अरविन्द जो अक्सर अपना दिन मुंबई की सड़कों पर बेवजह अपनी कार में घूमने में व्यतीत करता है, उसकी नज़रों से हम मुंबई के अनेक रंग देखते हैं।

मुंबई के इन मोनटाज़ों के माध्यम से हम भी समाज के विभिन्न लोगों के दैनिक संघर्षों और जीवन को देखकर नायक के मन की उथल-पुथल के साक्षी बन पाते हैं।

फ़िल्म जिसकी शुरुआत और अंत मज़दूरों को दिखा कर किया गया है, और अक्सर मजदूरों, हड़तालों, भत्ते के बारे में बात होती है, लेकिन उसे इस तरह नेपथ्य में रखा गया है कि देखने वाले को ध्यान से देखने पर ही उसके इस छुपे हुए थीम का अंदाजा हो सकता है। मज़दूरों की कम आमदनी की बात, आजकल जगह जगह हड़ताल की बात, कार्ल मार्क्स की किताब पर चर्चा , ऐसे अनेक बार मज़दूरों का ज़िक्र किया गया है।

एक तरफ़ तो हम अरविन्द देसाई को समाज के बारे में चिंतित होते देखते हैं। उसकी कार को देखने वाले छोटे लड़के को कहता है, “मैं तेरे लिए कुछ करूंगा”। अपनी माँ को अपने बाप के तिरस्कार के समक्ष खड़े होने की हिम्मत देता है। अपनी बहन को उसके जीवन में अर्थ ढूँढने को प्रेरित करता है। अपने सप्लायर्स से मज़दूरों को ज़्यादा पैसे देने को कहता है। लेकिन अगर आप ग़ौर करें तो यह सब दिखावटी लफ़्फ़ाज़ी से ज़्यादा कुछ नहीं। उसके दोस्त राजन, जो एक कॉलेज का प्रोफ़ेसर है, उससे इस सारी दशा के बारे में बात करता है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पँहुचता।

दूसरी तरफ़, हम अरविन्द देसाई को अपनी श्रेष्ठता के दंभ में डूब कर अहम से भरे काम करते हुए भी देखते हैं। अपनी दुकान की सेक्रेटरी एलिस , जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर लेता है और उसके ऊपर "दौलतमंद को फँसाने वाली लड़की" का इल्ज़ाम लगाता है। बदनाम बस्तियों की हालत देखकर व्यथित होता है, लेकिन फ़ातिमा के पास भी आता जाता रहता है। धंधे में घपला करने का सबूत मिलने पर भी अपने चचेरे भाई की जगह, उसके ग़रीब दोस्त को काम से निकाल देता है।

एक दृश्य में अपने मित्र राजन के घर जाता है, जहाँ उसके सारे दोस्त साथ में पढ़ाई और चर्चा कर रहे हैं। वे लोग वो सारी बातें करते हैं, जो अरविन्द के मनःस्तिथि से बिल्कुल मेल खाती है। कार्ल मार्क्स के बूर्ज़वाज़ी लोगों के बारे में जब उसके दोस्त बहस करते हैं, तो वो अपने आप को उससे उचाट करके खिड़की से बाहर देखने लग जाता है।

हमें, अरविन्द की मनोदशा और उसकी ऊहापोह को दिखाने के लिए, फ़िल्मकार के अनेक बेहतरीन सीन दिखाए हैं। एक काबिल-ए-ग़ौर दृश्य में उसके शोरूम में अपने सप्लायर्स के साथ जिरह करते हुए वह दुकान के अंदर अपने ऑफिस में कांच के दरवाज़ों के अंदर जाता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं उनकी आवाज़ें धुंधली पड़ जाती हैं। इस तरह से जीवन की घुटन को दिखाने का यह एक बड़ा लाजवाब प्रयोग है।

फ़िल्मकार का अरविन्द देसाई जैसे लोगों के बारे में नजरिया इस संवाद से पता चलता है। अरविन्द राजन से पूछता है “तुम्हारी लाइफ कितनी सही, एडजसटेड दिखाई पड़ती है, कैसे रख लेते हो?”। जवाब में राजन कहता है “लगती है पर है नहीं! तुम मेरी प्रॉबलम जानना चाहते हो। एक ऐसी दुनिया में जीना जहाँ मेरे सोचने और करने में बहुत फ़र्क है, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई बने बनाए नियम नहीं हैं। शायद इंसान यही कर सकता है कि सही सवाल पूछे” । अरविन्द कहता है “और जवाब! उनका क्या? “ । राजन कहता है - “जवाब, शायद हमसे कहीं आगे हैं, पता नहीं?“। इस पर अरविन्द कहता है “तो फिर हम दोनों एक ही जगह पर हैं?” । राजन दो टूक स जवाब देता है “नहीं!!” । इस दो टूक के जवाब से ही हमें सारे उत्तर मिल जाते हैं।

इस अजीब दास्ताँ को देखने के बाद आप लंबे समय तक इसके घेरे में घूमते रहते हैं। ये फ़िल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप जो अपने मन में अपनी विश्व-दृष्टि और अपना जीवन-दर्शन समझते हैं, आप क्या वास्तव में वैसे ही हैं? सवालों का घेरा खड़ा करना ही शायद सईद मिर्ज़ा का उद्देश्य था, और वो उसमें आपको क़ैद करने में सफल होते हैं।

फ़िल्म का अंत अपने नाम “अरविन्द देसाई की अजीब दास्तान” को चरितार्थ करता है और फ़िल्म अचानक खत्म हो जाती है। लेकिन अंतिम दृश्य में खून एक कालीन पर टपकता है और फिर कालीन में ज़ूम-इन होकर जब ज़ूम-आउट होता है तो वो कालीन टंगा होता है कालीन बनाने वाले मज़दूरों की बस्ती में, और फिर उनके अलग अलग काम देखते हुए हम वहीं आ जाते हैं, जहाँ से शुरू हुए थे। शायद यही तो हर कहानी का अंजाम होता है!

इसकी कोई अच्छी प्रति ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है लेकिन एक टूटी-फूटी कॉपी आप यूट्यूब पर यहाँ देख सकते हैं ।

~मनीष

रोचक

ReplyDeleteधन्यवाद ! प्रतिक्रिया देते रहें।

Deleteरोचक तो है ही और उपयोगी भी। आज के ज़माने में जबकि जानकारी की बाढ़ है सही जानकारी अभी भी नहीं मिल पाती है। सब जगह शोर बहुत है। शोर भी बस पाँच-दस चीज़ों का। बाक़ी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। यह बहुत अच्छी पहल है। जारी रखें। अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी नज़रें डाली जा सकती हैं। समय और ऊर्जा हो तो उन पर भी ध्यान दें। जैसे कि गायक-गीतकार-संगीतकार आदि।

ReplyDeleteधन्यवाद। बहुत अच्छा सुझाव है। कोशिश करूंगा। 🙏

Delete